« Theater of Life » n’est pas un film sur le théâtre japonais, à moins que l’on considère le monde des yakuzas comme un théâtre, avec ces acteurs prisonniers des codes et des rituels : les présentations lyriques, les échanges de coupes de saké pour sceller une amitié, le respect absolu des chefs, les tatouages dévoilés avant le combat final, la mutilation du petit doigt pour laver un affront. Evidemment, tout cela est motivé par le fameux code d’honneur, d’inspiration confucéenne, poussant à des extrémités absurdes, comme cette règle voulant que si l’on est hébergé, ne serait-ce que pour une nuit, par un clan, on soit près à mourir pour lui.

Il y a donc la vie, celle que vous et moi menons, et le "théâtre", le monde des yakuzas où sont exacerbés, mais de façon stylisée, les conflits moraux. Le titre de la longue saga de Shiro Ozaki, dont seul le chapitre concernant le yakuza Hishakaku est adapté, renvoie probablement à Shakespeare et à la fameuse réplique de Comme il vous plaira: "Le monde est un un théâtre et les hommes n'en sont que les acteurs."

La tragédie de ces hommes est de s’être enfermés volontairement dans des structures aliénantes qui ne leur procurent que de la souffrance. Nulle transcendance chez les yakuzas ; à peine peuvent-ils murmurer comme Ken Takakura « enfin je suis devenu un homme », alors qu’ils agonisent à l'issue d'un combat sacrificiel. C’est pourquoi les films de yakuzas nous fascinent, car, comme le disait Chris Marker dans « Sans Soleil », même la douleur chez eux est ornée. Dans « Le Théâtre de la vie », qu’est-ce qui fait se fendiller cet univers à la masculinité crispée ? La femme bien sûr et l’amour.

Hishakaku (Koji Tsuruta), séparé de sa compagne Otoyo (Yoshiko Sakuma) après plusieurs années de prison, ira la chercher jusqu’en Mandchourie. Durant son périple, il connaîtra l’amitié, la trahison et le pardon, fondera une famille, et deviendra lui-même chef de clan... Une vie écartelée entre l’honneur et les sentiments. Jamais dans un film d’action américain, un film noir ou un western on ne verra autant d’hommes pleurer. Car les yakuzas sont des sentimentaux, comme la « enka », ce déchirant blues japonais qui accompagne leurs sacrifices (ici par le grand chanteur Hideo Murata, également acteur dans le film). Et le public pleurait avec eux, composé d’étudiants engagés prêts à aller affronter les policiers, de salarymen du miracle économique, eux-mêmes dévoués à leurs chefs et s’épuisant pour eux.

Parmi les spectateurs, des yakuzas venaient se resourcer à ce fameux « ninkyo », le code d’honneur chevaleresque, nostalgiques d’une époque valeureuse qui n’était pourtant qu’un songe. Car les yakuza-eiga ne sont que des fictions, des contes, de la propagande, commandés directement aux studios par des crapules parant de romantisme leurs exactions reposant sur la violence, l’extorsion et l’intimidation. Il est fort à parier que jamais un personnage de yakuza chevaleresque comme Hishakaku ait jamais existé. Selon le réalisateur Teruo Ishii, Noburo Ando, gangster devenu comédien, lui aurait déclaré à propos du modèle d’Hishakaku qu’il était « en fait un véritable salaud.»

Tadashi Sawashima pour ce premier film qui allait lancer la vague du ninkyo-eiga (plus de 200 films produits par la seule Toei) dote le genre d’une esthétique amoureusement conçue par les artisans du studio. Les petits quartiers ténébreux de Tokyo, à la fois urbains et campagnards, éclairés par la lune, ou les lanternes rouges des bordels. Ce monde en clair-obscur est par définition celui des yakuzas, à la lisière du crime et de la légalité.

Le soin accordé aux décors et à l’« atmosphère » nous rappelle le réalisme poétique des années 30 de Marcel Carné et Grémillon, et l’on pourrait très bien imaginer Jean Gabin sortant de prison et allant jusqu’à Alger, dans la casbah, pour retrouver Mireille Balin devenue une épave dans un bouge à légionnaires.

On pense aussi à « Casque d’or » de Becker et à la lutte à mort de Manda et Leca pour une belle prostituée, exemple parfait de ninkyo-eiga français qui s’ignore, les apaches remplaçant les yakuzas. Comme dans le ninkyo partageant les bons yakuzas chevaleresque des mauvais, seulement avides d’argent et de puissance, Manda est un cœur pur qui ne croit qu’en l’amour et l’amitié, tandis que Leca est un truand embourgeoisé se donnant des airs « respectable » mais prêt à toutes les traitrises.

|

| Ken Takakura et Koji Tsuruta, les deux piliers du ninkyo-eiga |

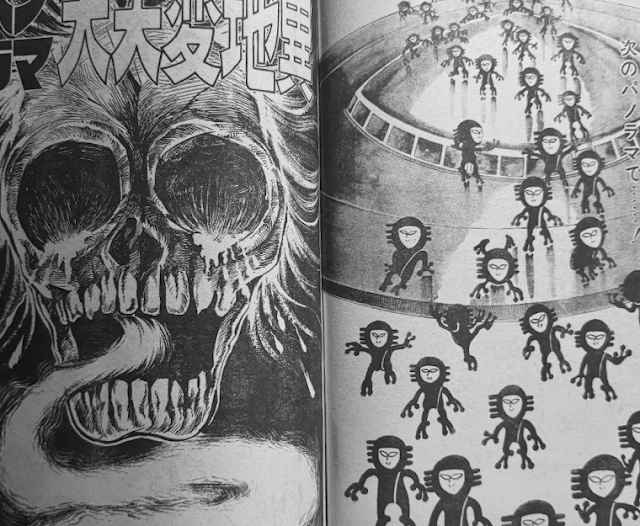

Les yakuzas cinématographiques sont moins des personnages que des figures morales et esthétiques, comme le souligne leurs flamboyants tatouages. Alors oublions les vais yakuzas qui ne méritent que le mépris, et admirons le jeu magnifiquement stylisé de Ken Takakura, ses yeux toujours humblement baissés, sa voix basse mais chantante de bluesman, et la fureur qui le possède lors des combats, comme si l’encre de ses dessins lui brûlait la peau.

Les deux volets de « Theater of Life » sont édités par Roboto Films et peuvent-être commandés ici