Boxe et poésie à Shinjuku

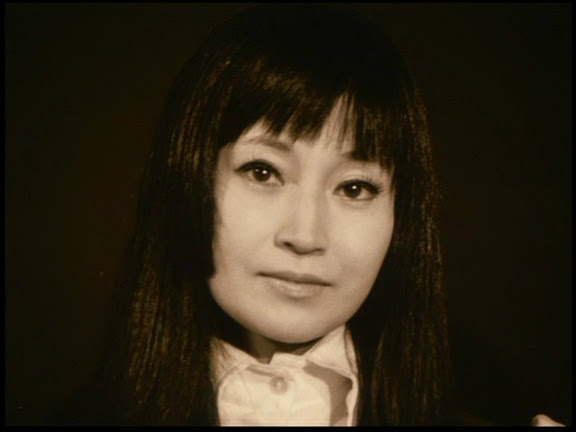

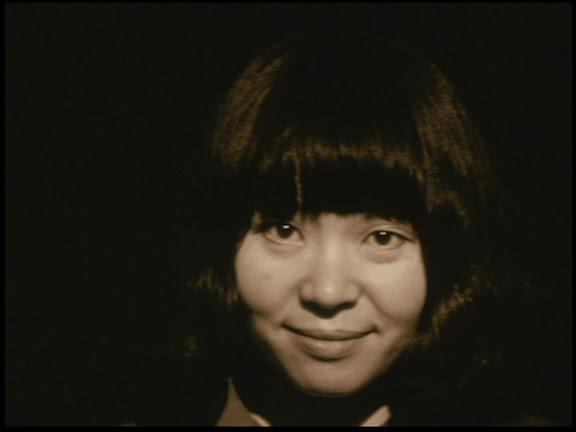

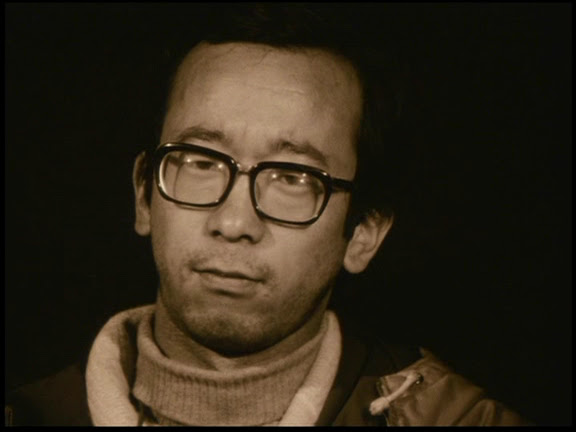

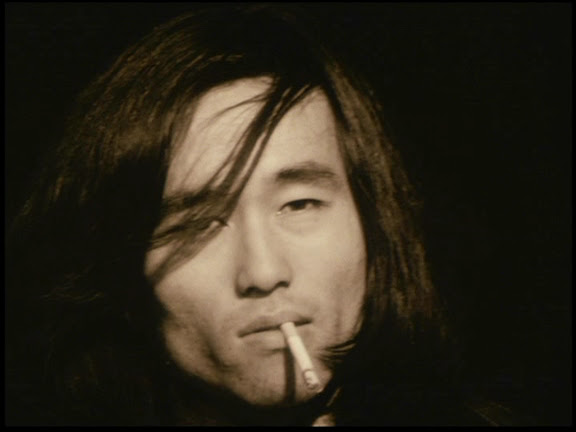

De toute l’œuvre cinématographique de Shuji Terayama, seul Le Labyrinthe d’herbe dans la très belle version traduite par Chris Marker est disponible en complément du coffret Sans soleil chez Potemkine* (voir ici). Sa filmographie comptant à peine six longs métrages et 16 courts métrages serait totalement inconnue sans sa présence sur certains sites pirate et cinéphiles proposant des sous-titres anglais puisqu’elle demeure aussi inédite dans les pays anglosaxons. Autrefois l’un des artistes japonais les plus en vue à l’étranger, Shuji Terayama (avec Susumu Hani) est bien devenu le grand inconnu du milieu artistique des années 60 et 70. Une situation d’autant plus aberrante que son iconographie fascinante et sa production multimédia touchant autant au théâtre qu’à la poésie et la photo, seraient plébiscitées par la jeune génération à l’égale de celle d’un Jodorowsky.

Heureusement, du côté de la littérature le constat est moins amer puis que les éditions Inculte (voir ici) ont réédité Devant mes yeux le désert (1966) sa seule œuvre romanesque parue en France en 1973. On retrouve peu l’univers ésotérique et carnavalesque développé par Terayama dans son théâtre ou ses films comme Cache-Cache pastoral ou Le Labyrinthe d’herbes. Ici pas de chamane borgne, de phénomènes de cirque ou d’écolier fantomatique, mais le Tokyo des années 60 et en particulier la faune du quartier de Kabukicho à Tokyo, lumpen semi criminel allant du yakuza à l’hôtesse de club érotique. C’est dans la peau d’un Jean Genet nippon que se glisse Terayama pour décrire ce petit monde, avec comme place central une salle de boxe.

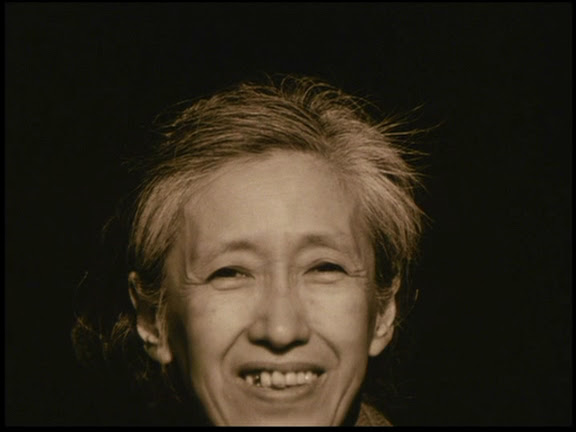

En effet, ce sport a tenu une place importante dans la vie de l’auteur,

qui le pratiqua, en fut le commentateur et lui consacra son seul film de

studio, le très beau The Boxer

(1976). L’avant-garde de Terayama (et japonaise en général) n’est absolument

pas délétère mais compose avec les thèmes de la vitalité, de la santé et d’une

virilité toujours trouble. Le livre suit le parcours de deux jeunes garçons :

Shinji, petit délinquant qui cherche la célébrité, et Kenji alias « la

tondeuse », bègue pour qui la boxe est un chemin de croix. Autour d’eux, le

Shinjuku des années 60 que Terayama décrit par fragments : collage de poèmes,

de paroles de chansons, de coupures de journaux ou de journaux intimes comme

celui de Taichi Miyagi, quadragénaire tourmenté par son homosexualité. Ces

digressions dressent le portrait fragmenté d’une ville électrique, agitée par

la fièvre créatrice et politique de la jeunesse. Une énergie telle qu’elle

s’exprime autant dans la poésie (les tanka

ces poèmes courts qui ouvrent chaque chapitre) que sur le ring, le théâtre ou

le cinéma.

* Je suppose qu’un DVD antédiluvien des Fruits de la passion

production française d’Anatole Dauman doit exister.