C’est un colosse aux yeux d’enfant. Il peut être sombre et terrifiant comme dans la série des Baby Cart, ou burlesque et excentrique lorsqu’il interprète le « boss au chapeau de velours » de la Pivoine rouge. Mais habituellement, dans les ninkyo-eiga de la Toei, il représente tout simplement l’humanité : l’aniki proche de ses gens, ivrogne et bagarreur, mais toujours courageux et prêt à mourir pour ses frères de sang. C’est bien connu, Tomisaburo Wakayama est le frère de Shintaro Katsu. Mais alors que ce dernier, dès la série des Zatoïchi était devenu une star, le grand frère (de deux ans son aîné) traversa les années 60 comme un second rôle dont le charisme imposait le respect à ses partenaires. Peut-être parce qu’à la différence de Ken Takakura et Koji Tsuruta, Wakayama était un artiste martial hors pair pratiquant le judo (ceinture noire, 4e dan), l’aïkido et plusieurs autres disciplines. Shintaro et Tomisaburo se croisèrent quelque fois dans la série des Zatoïchi, sans que jamais leur parenté soit mise en évidence.

Ils appartenaient à des clans différents, l’un la Daiei, l’autre la Toei, et jamais à ma connaissance (mais les filmographies japonaises sont abyssales) un film n’a mis en scène leur lien fraternel. Les séries qui le mirent en tête d’affiche semblaient inspirées de celle de son frère (on compte même un samouraï muet), avant qu’il ne rencontre le rôle de sa vie : Igomi Itto, le bourreau tourmenté de la série des Baby Cart qui traverse un Japon infernal en poussant le landau de son fils Daigoro. A l’écran, il ne ressemble en rien au personnage dessiné par Goseki Kojima, beau gosse bien bâti, et pourtant qui d’autre que Wakayama aurait pu, au milieu des carnages, donner une aussi bouleversante image de l’amour paternel. Sans parler bien sûr de son effroyable virtuosité dans le maniement du sabre. Trois ans avant sa mort en 1992, il rejoint Ken Takakura, Yuya Uchida et Yusaku Matsuda au casting de Black Rain de Ridley Scott.

17 mars

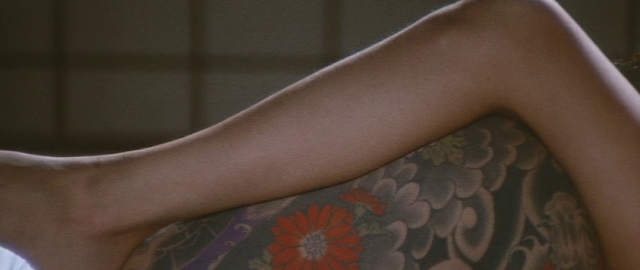

Le moine sacrilège / Wicked Priest 1 / Gokuaku Bozu (1968) de Kiyoshi Saeki

Tomisaburo Wakamaya en bonze pendant l’ère Meiji qui aime par-dessus tout le jeu, les femmes et l’alcool. Un an auparavant, dans un diptyque Daiei dirigé par Kimiyoshi Yasuda, son frère Shintaro Katsu incarnait un « Hoodlum Priest » hirsute, amateur de jeu et femmes et affrontant des yakuzas. On peut considérer que ces « wicked priest » en sont une variation pour ne pas dire un plagiat. Ce premier film d’une série de cinq est particulièrement amusant pour ses variations autour du ninkyo, car Shinkai (Wakayama) au dos tatoué d’un bouddha se conduit autant (sinon plus) comme un yakuza que comme un prêtre. Le monastère devient une sorte de « gumi » lorsqu’il s’agit d’affronter un clan enlevant des jeunes filles pour les prostituer avec la complicité d’autres religieux. Aussi débauché qu’il soit Shinkai ne peut supporter de voir les femmes pleurer et fera tout pour les affranchir. Tous les éléments sont donc respectés, y compris la marche vers le destin du bonze, Wakayama chantant le morceau-signature de la série.

Le film repose sur la personnalité Wakayama, enfantin, truculent et surtout très émouvant lors des scènes de mélo qui arracheront des larmes aux plus endurcis des tatoués. L’un des pivots est un personnage de mère, modeste et courageuse patronne de restaurant. Wakamaya l’appelle d’ailleurs « maman », juste, dit-il, parce qu’il a envie de prononcer ce mot. On suppose que la série a été également créée pour profiter du succès des Zatoïchi de Shintaro Katsu, en offrant à Wakayama un personnage de yakuza errant haut en couleur.

Bunta Sugawara en moine ennemi, rendu aveugle lors d’un combat par Wakayama, est un personnage récurrent de la série. Son visage est lourdement maquillé de noir, redessinant bizarrement les rides de son front et de ses yeux.

18 mars

Wicked Priest 2 : Ballad Of Murder / Gokuaku Bozu Hitokiri kazoe uta (1968) de Takashi Harada

Même si on ne recherche pas forcément la nouveauté dans un yakuza-eiga, le scénario est un peu ressassé avec ce petit garçon qu’un yakuza confie à Shinkai pour qu’il le conduise chez son grand-père. Il y a évidement des scènes amusantes avec Wakayama, toujours libidineux, s’introduisant dans un couvent de bonzesse et de bons combats de jiu-jitsu où les sauts au trempoline trahissent une influence hongkongaise. C’est dans son dernier tiers que le film acquiert une certaine ampleur lors d’un duel en monochrome vert entre Shinkai et sa Némésis, Ryotatsu (Bunta Sugawara) le moine qu’il a rendu aveugle.

Armé d’un fouet, Sugawara compose un personnage étrange, presque un mort-vivant, très loin du picaresque Zatoïchi. Shinkai lui-même, lors du massacre final, cesse d’être un personnage truculent pour devenir une impitoyable incarnation du karma délivrant des sentences tels que : « Désormais tu vivras comme un infirme » en tranchant les bras d’un adversaire ou bien « il ne te reste plus qu’à devenir masseur » après qu’il ait arraché les yeux du chef des yakuzas.

19 mars

Wicked Priest 3: A Killer's Pilgrimage (1969) de Takashi Harada

Shinkai vient en aide à un village retenu en otage par des révolutionnaires politiques. Un bon film d’aventure permettant d’admirer les redoutables talents d’artiste martial de Tomasaburo Wakayama, peut-être encore plus doué que son frère Shintaro Katsu. Le combat rituel contre Ryotatsu (Bunta Sugawara), cette fois dans un décor de roches, est particulièrement puissant.

Les deux hommes s’affrontent comme deux forces élémentaires dont aucun ne peut vraiment vaincre l’autre. Bizarrement, malgré les côtés burlesques du personnage et sa libido frénétique, la série est globalement sombre, et Shinkai, sans aller jusqu’aux affres d’Igomi Itô, apparait lui-aussi comme un damné. Ce troisième épisode le laisse quasiment pour mort sur une plage, alors que se lève un soleil de feu.

20 mars

Wicked Priest 4 : Killer Priest Comes Back (1969) de Takashi Harada

Cette étrange série gagne en noirceur mais aussi en profondeur avec ce 4e épisode qui est le plus beau et qui se déroule dans un paysage de neige. Shinkai retrouve un ami de jeunesse et retourne dans son pays d’enfance. C’est donc un épisode plus introspectif où l’on découvre un Shinkai adolescent qui voulait alors devenir le plus grand prêtre du Japon. Pour se mettre en règle avec ses ancêtres, Shinkai grave une stèle pour la tombe de sa mère et célèbre un office. Bien sûr il lutte aussi contre deux clans yakuza voulant faire main basse sur les fabricants de charbon de Wakamatsu. Cette région toujours été l’un des points névralgiques de l’économie yakuza et l’une de leurs sources majeures de revenu. Il croisera aussi son double féminin, une adorable nonne, joueuse, et tricheuse hors pair. Leur combat amoureux est la séquence la plus érotique et drôle qu’il m’ait été donné de voir dans un chanbara.

Dans le dernier tiers du film, Shinkai est aveuglé, ce qui le rapproche d’autant plus de Zatoïchi. Les combats au ralenti, sont un autre hommage évident aux aventures du masseur aveugle dont il retrouve les gestes foudroyants. Je n’avais d’ailleurs pas précisé que Shinkai possède lui-aussi une arme fétiche : un sabre dissimulé dans son bâton pèlerin. Subterfuge s’expliquant par la prohibition des armes à l’ère Meiji.

Ryotatsu renonce cette fois à se battre contre lui et lui prête même main forte contre les yakuzas. Il joindra sa voix à la sienne lors de la prière devant la tombe de sa mère. Dans le cinquième et dernier épisode, Shinkai retrouvera la vue.

21 mars

Wicked Priest 5 : Drinking, Gambling and Women (1970) de Takashi Harada

Cinquième et dernière aventure de Shinkai, le Gokuaku bozu (mauvais prêtre), moins sombre que la précédente. Entre arnaques, vaudeville, séances de jeu, et superbes combats, Wakayama donne libre cours à sa verve gargantuesque. Preuve qu’il est un remarquable acteur de composition, j’ai toujours du mal à raccorder ses rôles les plus excentriques, comme celui-ci ou celui du « boss au chapeau de velour » de la Pivoine rouge, au terrifiant Ogami Itto des Baby Cart. Il pourrait tout aussi bien s’agir de deux acteurs différents. Après la classique lutte contre un mauvais clan yakuza voulant s’accaparer une compagnie de convoyeurs, le clou du spectacle est le combat rituel contre le bonze aveugle Ryotatsu, cette fois dans un somptueux paysage de sable.

Celui-ci se conclu par un match nul, aucun des combattants n’ayant le dessus, même s’ils terminent tous les deux très mal en point. L’ascétique Ryotatsu et le paillard Shinkai sont les deux voies d’une même quête spirituelle : ils peuvent s’affronter, aller au seuil de la destruction l’un de l’autre, mais sont condamnés à coexister.

24 mars

Modern Yakuza : Outlaws Code / Gendai Yakuza : yota mono no okite (1969) de Yasuo Furuhata

Premier film de la Toei offrant le rôle principal à Bunta Sugawara, et premier de la série Modern Yakuza, implantant le ninkyo dans le monde moderne. Le dernier épisode est connu chez nous sous le titre Okita le pourfendeur (1972 de Kinji Fukasaku. Bunta porte son iconique imperméable blanc, kimono moderne, et son énergie s’accorde parfaitement aux néons du Tokyo de la fin des années 60. Faisant la transition entre les deux époques, Junko Fuji apparait brièvement lors d’un flash-back comme joueuse d’orgue d’un bar.

Bunta en est secrètement amoureux et c’est en la protégeant qu’il écope de cinq ans de prison. Juste avant son sacrifice final, il l’aperçoit, heureuse avec son enfant, en train d’acheter des fleurs. Tout cela n’aura donc pas été vain. Le film décrit classiquement une forte amitié fraternelle entre Bunta et Kyosuke Machida, toujours aussi intense et émouvant. Takashi Shimura interprète un généreux boss à la retraite et Toru Abe l’éternelle oyabun crapuleux. Je n’ai pas souvenir d’avoir vu cet excellent acteur jouer une seule fois un rôle positif dans un yakuza eiga. Ni l’avoir vu survivre d’ailleurs. Le concept du « modern yakuza » est d’éprouver le ninkyo au monde moderne, à la fois dans sa morale que dans ses routines comme la marche vers le destin et le massacre finale.

Ceux-ci ne s’effectuent plus dans les ruelles sombres des villes de Taisho et Showa mais sous les néons de Shinjuku. Le règlement de compte quitte aussi le quartier général du mauvais oyabun pour se dérouler en pleine rue, sous les yeux des passants, passant par la même occasion à l’ultraviolence.

L’esprit du ninkyo traditionnel est incarné par Tomisaburo Wakayama, qui d’ailleurs porte un kimono. Dans un bar, il chante un morceau de enka, accompagné par un guitariste itinérant, et semble surpris lorsque les mauvais yakuzas l’accueillent par des armes à feu au lieu des traditionnels couteaux.

26 mars

The Gate of Youth / Seishun no mon (1981) de Kinji Fukasaku

Gate of Youth relate l’histoire de Shinsuke, son enfance dans un village pauvre de mineurs du Kiyushu dans les années 30, la disparition de son père, les années de guerre, son attachement très œdipien à Tae, sa mère (en réalité sa belle-mère), ses premiers émois amoureux et sa décision d’aller à Tokyo lorsqu’il a 18 ans.

A ce titre, c’est un film de coming of age, croisé de film social et historique. Mais c’est également un film de yakuza puisque Juzo, son père qui n’apparaît qu’une quinzaine de minutes est interprété par Bunta Sugawara. C’est un homme tatoué dont on n’est pas exactement sûr qu’il soit un yakuza. C’est en tout cas un homme d’honneur et de sentiment. Il soutient les prolétaires pendant la révolte du riz et n’hésite pas à se sacrifier pour sauver des mineurs coréens. Son ombre plane sur le reste du film et sur la vie de son fils. Hanawa, son rival interprété par Tomisaburo Wakayama, est bel et bien un chef yakuza. C’est à lui que Juzo « the spider » (à cause de l’araignée tatouée sur son dos), vient « enlever » Tae qui travaille dans un de ses bars. C’est lui-aussi qui est en charge le fonctionnement de la mine. L’adversité qui les oppose cache en fait leur respect mutuel et presque leur amitié. Hanawa n’hésitera pas à l’appeler « kyodai », et plus tard à s’occuper de sa veuve et de son fils de façon tout à fait paternelle et désintéressée. Fukasaku alors que le genre va peu à peu se dissoudre dans les années 80, fait s’affronter une dernière fois ses acteurs mythiques et els replaces dans l’un des territoires historiques du ninkyo : ces régions défavorisées, où la lutte pour survivre est âpre, opprimées par un patronat dont les yakuzas sont le bras armé, et qui seront appauvries encore plus par la guerre. Wakayama représente tous les paradoxes du statut de yakuza.

C’est un homme foncièrement bon et fidèle, mais qui n’hésite pas à aller faire le coup de poing contre des coréens grévistes. Le visage de Wakayama, dans le camion qui emmène ses hommes jusqu’à la mine, est soudain complètement assombri. C’est une énigme : est-il dégoûté de devoir encore effectuer le sale boulot de briseur de grève, où se transforme-t-il en yakuza impitoyable, une de ces bêtes fauves qu’a observé Fukasaku tout au long des Combats sans code d’honneur ?