samedi 6 février 2021

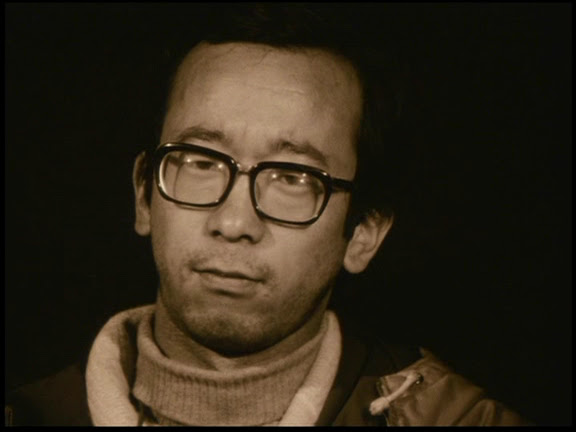

Tokyo 1970. 75 visages.

mardi 29 décembre 2020

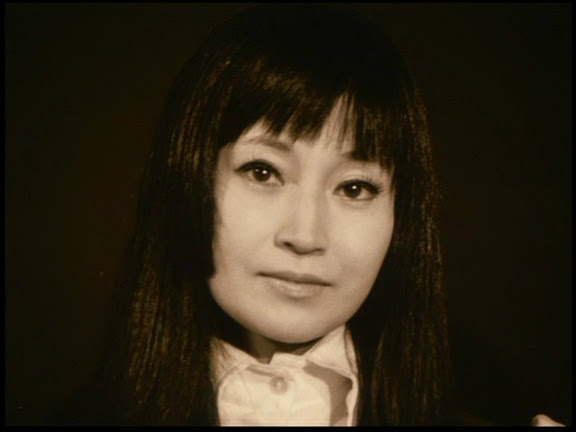

Setsuko Hara. Le lac et le torrent

Setusko

Hara ne fut pas l’héroïne des passions incandescentes, tout au moins dans les

rôles qui l’ont rendue populaire. C’est l’équilibre de la société et sa

reconduction qui semblent peser sur ses épaules. « Fille, épouse et

mère », Setsuko Hara est l’autre nom de la femme japonaise. Ozu en fait

tout d’abord l’héroïne de la trilogie Noriko, lui ayant donné ce prénom dans Printemps tardif (1949), Eté précoce (1951) et Voyage à Tokyo (1953). Elle interprète une

fille que sa famille pousse au mariage. Elle s’y résout dans les deux premiers

films, le dernier Voyage à Tokyo, étant

un peu à part puisqu’elle joue une veuve de guerre. Il y a bien sûr le poids

des traditions : à la fin de Printemps

tardifs, il y a ce lourd costume de mariage, qui en fait une figure

géométrique, découpée en tissus rectilignes et qui, littéralement, l’enferme

dans une grille sociale. Le regard du père est bienveillant puisque sa fille

échappe à la solitude, et c’est sans doute cet amour qu’elle ne peut contrarier

qui est sa malédiction. Eté précoce,

avec sa famille vivant sous le même toit est davantage une comédie, mais Noriko

bien qu’assez maligne pour éviter un ennuyeux homme d’affaire n’échappe pas non

plus au mariage. Dans Voyage à Tokyo,

malgré son long veuvage, Noriko ne cesse d’affirmer qu’elle est heureuse. Il

appartiendra au beau-père de « déverrouiller » ce visage dont le sourire

semble bloquer les émotions pour que les larmes et l’aveu de la solitude se

déversent.

Les rôles de filles à marier chez Ozu semblent se poursuivre de façon catastrophique chez Naruse où elle est l’épouse délaissée et trompée du Repas (1951) et du Grondement de la montagne (1954) d’après Kawabata. Ce dernier film contient une réplique qui la définit à la perfection, lorsque le mari volage explique à son père : « Ma femme est comme un lac, ma maitresse comme un torrent ». Le calme du lac, son immobilité d’eau morte, vient de la terre qui l’entoure, de la même façon que Kikuko est cernée par sa famille. La jeune femme n’a quitté la maison de ses parents que pour entrer dans celle de sa belle-famille, où lui incombe en plus le travail de la mère vieillissante. Comme dans Voyage à Tokyo, elle projette l’image d’une fille encore plus exemplaire que les enfants directs. Cette image idéale est ce qui contraint l’eau vive, et fait arpenter à Kikuko, sans fin les couloirs de la maison, un peu trop étroit pour sa taille, et découpe son existence en cérémoniels domestiques : servir le thé à la mère, accompagner le départ des hommes aux bureaux et leurs retours. Shiguehiko Asumi voit dans ses gestes, chez Ozu, des chorégraphies gracieuses : « En termes de souplesses et d’agilité, les femmes sont supérieures à leurs maris. * » Chez Naruse, on ne ressent que l’épuisement et l’aliénation. L’autre enfermement, peut-être le plus terrible, que Hara imprime à ses personnages est son sourire. Dans Voyage à Tokyo, à chaque phrase du beau-père la remerciant de sa gentillesse, elle répond par « non ». Inoubliable est ce « iiié », un peu trainant qui commence la plupart de ces phrases, et le sourire qui l’accompagne, comme si elle ne méritait en rien de telles louanges. Ce sourire de Setsuko Hara est fascinant et douloureux en ce qu’il exprime le renoncement de soi et jamais le bonheur. L’image de la « vierge éternelle » avec ses chemisiers et pull blancs, son front dégagé, ses yeux brillants et ce sourire, est aussi représentative de l’après-guerre que le masque Nô de la petite princesse pouvait l’être pour le XIVe siècle. Si Ozu ne ment pas sur la faculté des Japonaises à se libérer du système familial, à travers Setsuko Hara il peut aussi raconter une autre histoire, qui ne concerne que les êtres. A la fin de Voyage à Tokyo, lorsque sont réunis les personnages de Noriko et du beau-père, désormais veuf lui-aussi, s’expriment, tissés par un accord de gestes et de postures, les liens d’affections profonds entre un homme vieillissant et une jeune femme. Face au frêle Chishu Ryu, elle est cette fille, aux bras longs et gracieux comme des cous de cygne. Bien qu’elle soit sans cesse contrariée, c’est bien la force féminine qui se lit sur son visage nu.

Lorsque le fils, ce petit employé assez méprisable, oppose le lac au torrent, il est bien évident qu’il se trompe, et que le film emploiera à le démontrer. C’est d’abord la mise à égalité des deux femmes cherchant à se libérer du même homme, tortionnaire sexuel pour sa maîtresse et social pour sa femme. Le destin des masques est d’être brisé et pour Kikuko cela passe par l’avortement et le divorce, évoqués avec une franchise absolue. Hara n’est souvent qu’en apparence une figure de l’abnégation. Si elle se tient à la frontière du traditionalisme d’avant-guerre et de la société moderne, amnésique et égoïste, elle ne se conforme jamais entièrement à l’un ou à l’autre, sinon avec douleur.

Il est cependant arrivé à Setsuko Hara le destin de toute actrice rencontrant son pygmalion : l’épure de son jeu et la répétition des rôles en des variations parfois infimes jusqu’à Dernier caprice (1961) sa dernière collaboration avec Ozu, où elle interprète de façon prémonitoire une veuve. Remonter sa carrière permet de découvrir d’autres visages. Les plus spectaculaires sont ceux que lui a offerts Akira Kurosawa dans deux films splendides. Le premier, redécouvert récemment, est Je ne regrette rien de ma jeunesse (1946) où le corps élancé de Hara exprime toute la vitalité, parfois eisensteinienne, du cinéaste. Là c’est le torrent qui s’exprime, dès les premières minutes, lorsqu’elle court dans la campagne avec ses camarades. Kurosawa saisit un flux de vie qui ne se fige jamais, puisqu’il s’agit de montrer comment une jeune bourgeoise se réalise en épousant la cause sociale. A l’école d’Ikebana, ses camarades admirent un délicat agencement de fleurs. « Cela ne me ressemble pas » déclare-t-elle, et elle le détruit pour ne laisser dans le baquet d’eau que trois fleurs blanches, flottant librement, dégagées de leurs attelles. C’est encore l’opposition entre le lac et le torrent qui la définit lorsqu’elle doit choisir entre deux prétendants : un fonctionnaire du gouvernement, qu’elle refuse, et un intellectuel révolutionnaire, porteur de grandes passions, mais à l’issue tragique. C’est ce dernier qu’elle éliera, mais sa mort la propulse encore ailleurs, à la campagne, où elle aide à la plantation d’une rizière. Elle prend alors un autre visage, celui d’une paysanne à la peau brune et dont les mains détonnent désormais sur l’ivoire du piano familial.

Qui de Noriko ou de Taeko influença sa décision d’abandonner le cinéma alors qu’elle était encore au fait de sa célébrité ? Fut-elle si dévouée à la figure d’Ozu qu’elle en devint la veuve pour finir ses jours à Kamimura, ville où reposent ses cendres ? Au contraire, peut-être était-ce pour elle le moment d’affirmer son indépendance en divorçant des studios et de son public, pour n’être plus qu’une femme anonyme, cachée mais libre. Elle déclara même, avec une amertume que lui pardonnèrent difficilement ses admirateurs, que le cinéma ne l’avait jamais rendue heureuse. Ultime défi à la célébrité, c’est elle qui demanda à ce qu’une période de deux mois soit respectée avant que son décès ne fut rendu public.

* Shiguehiko Asumi, Yasujiro Ozu et ses « femmes indignées » in Ozu au présent, G3J éditeur, Paris 2013.

Paru dans les Caniers du Cinéma n°718, Janvier 2016

jeudi 17 décembre 2020

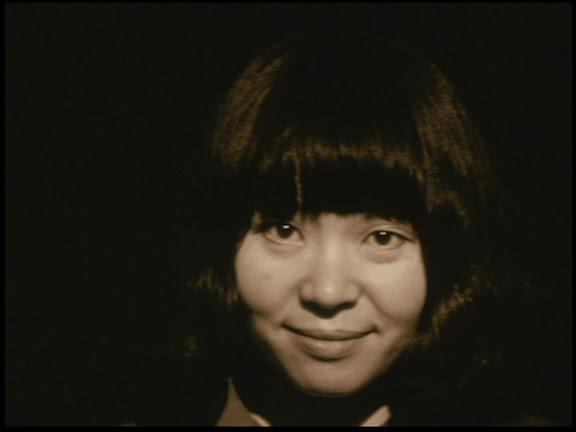

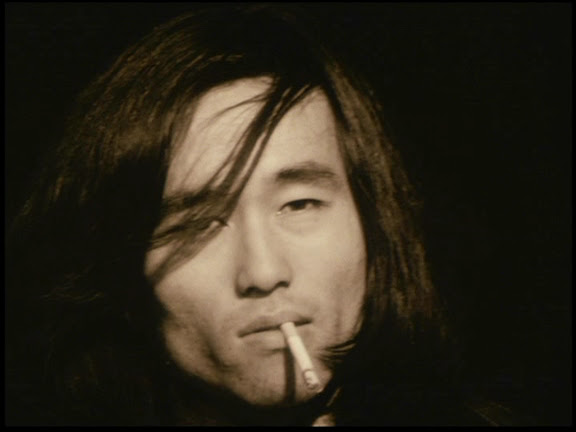

Maki, chanteuse des sombres dimanches

Asakawa Maki, plus communément appelée Maki, était l’oiseau de nuit du Shinjuku des années 70, reconnaissable à des signes immuables : la robe noire, les cigarettes, les longs cheveux corbeaux et les lunettes de soleil même au cœur de la nuit. Ses albums sont une suite de pochettes où elle émerge à peine des ténèbres, et qui pour quatre d’entre eux ont pour seul titre Darkness I, II, III et IV. Sa voix est l’une des plus reconnaissables de la chanson japonaise : haute et mélodieuse mais avec un fond rocailleux, chargé de tabac et d’alcool. Elle est l’équivalent musical des photos les plus chargées de matières de Daido Moriyama.

A la fin des années 60, elle quitte son travail de comptable au service des pensions de la mairie de Mikawa, sa ville natale, et s’installe à Tokyo. C’est en reprenant dans les bases américaines des standards de Mahalia Jackson et de Billie Holiday qu’elle commence sa carrière. En 1968, elle est remarquée par le dramaturge Shûji Terayama qui lui propose un récital au Scorpio Theater, la salle de cinéma et de spectacle underground de Shinjuku.

Shuji Terayama lui composa plusieurs chansons dont le mythique et jamais enregistré Long Goodbye et l’envoûtant Kamome (mouettes). Dans ce récit à la Kurt Weil, un marin raconte le meurtre d’une femme infidèle. « Une rose sanglante pousse sur cette triste histoire d'amour ». Maki est une chanteuse de blues mais aussi une chanteuse réaliste reprenant Casbah no Onna (Femme de la Casbah) d’Eto Kunieda, inspiré par le personnage de Fréhel dans Pépé le Moko. Au fond d’un bar, quelque part au bout du monde, au Japon ou en Algérie, une femme usée et solitaire voudrait voir le crépuscule sur la Seine, les danseuses du Moulin Rouge et les fleurs des marronniers des Champs-Elysées.

Sa discographie compte 22 albums, de Maki no sekai (le monde de Maki, 1970) à Black Good Luck (1991). La plupart sont mythiques comme Maki Live, Uramado (fenêtre sur cour) la série Darkness ou Maki II. Toute sa discographie est disponible sur Youtube. La vie privée de Maki demeure énigmatique. En avait-elle une d’ailleurs ? Personne ne lui connaissait de famille, et même son âge bien qu’on la dise née en 1942 reste un mystère. Son existence semble n’être qu’une suite de concerts et d’enregistrements. Une vie dédiée à la musique et à la création d’un blues purement japonais, avec des musiciens légendaires. Sur son blog (ici), son amie la chanteuse Tokiko Kato, raconte qu’une nuit, alors que Maki lui téléphonait, son bébé s’est mis à pleurer. Maki lui a alors dit : « Ne me fais plus jamais entendre la voix de ton bébé ? » Sans aucun doute, elle était un peu sorcière.

Si elle abandonna au fil du temps la chanson ou le folk pour se consacrer au jazz, son dernier album, Black Good Luck est une œuvre expérimentale et électrique. Un des morceaux qui me fascine le plus est Flash Dark, dont la narration en anglais et en japonais évoque autant le Velvet Underground que Sonic Youth.

Maki, encore ensommeillée, est visitée par une jeune femme, sans doute américaine (Maki, hello. I was just passin’ through. How have you been ?). Allumant une cigarette (bruit naturel du briquet), Maki essaye de définir le terme ibasho, l’endroit privé, qui n’appartient qu’à soi, où l’on peut être soi-même. Le refuge, peut-être ? « Tu n’as pas à expliquer », lui dit doucement son amie. Si je ne peux pas comprendre les paroles japonaises, même la narration anglaise, un peu hallucinée, parlant de salade et de poison, est énigmatique. « Quel est ce fil fragile sur lequel nous évoluons ? Y a-t-il un autre côté ? », lui demande son amie. On se doute que Maki nous parle ici de la mort, celle qui viendra la chercher le 17 janvier 2010, alors qu'elle séjournait dans la ville de Nagoya pour un concert. Terrassée par une crise cardiaque, elle été retrouvée inanimée dans sa chambre d’hôtel.

Maki n’avait aucune confiance dans le CD, et ce n’est qu’après sa mort que son œuvre complète fut rééditée. Au Tower Records de Shibuya, régulièrement, de petits autels sont dressés en son honneur, présentant des biographies et ses disques. Ses photos ornent toujours les murs du club de jazz Pit Inn où elle venait faire des concerts a capella. Cependant, sa véritable chapelle est le bar obscur Uramado à Golden Gai dont le patron maintient la flamme de l’acid-folk et du jazz. Vous pourrez poser la main sur son piano et entendre battre le cœur de Maki.

dimanche 13 décembre 2020

Le Labyrinthe d’herbes de Shûji Terayama

Le domaine de la porte noire

L’édition en Bluray de Sans soleil de Chris Marker par

Potemkine (voir ici) est un évènement, et même un double évènement puisqu’elle recèle

parmi les bonus la première édition française d’un film de Shûji Terayama :

Le Labyrinthe d’herbes (1978), un des récits de Collections privées qui

réunissait également des films de Walerian Borowczyk et Just Jaeckin.

Après les images d’une mer au ciel violet, la voix d’une

femme :

« Ceci est l’histoire d’un homme à la recherche d’une

chanson d’enfance. »

La voix de la narration française est celle de Florence

Delay et l’adapteur du texte japonais un certain Boris Villeneuve qui n’est

autre que Chris Marker. Ainsi, deux ans avant Sans soleil, Le Labyrinthe d’Herbes

est la première lettre envoyée par Sandor Krasna à sa correspondante. Une

lettre qui déjà venait du Japon, depuis les plis du temps. La comptine fantôme est

la quête d’Akira, un jeune homme à la recherche de ses origines. Terayama

adapte un récit de Kyoka Izumi, maître du fantastique japonais dont Seijun

Suzuki tira le film Brumes de chaleur* (1981). Les deux films ont d’ailleurs bien

des points communs par leur théâtralité, leurs macabres panneaux peints (chez

Terayama par le mangaka Kazuichi Hanawa) et leurs femmes doubles et mêmes

triples. La femme miroir chez Terayama est bien entendu la mère. C’est elle que

recherche Akira dans son propre passé, en suivant le fil d’Ariane de la

comptine. Dans L’Intendant Sansho de Mizoguchi, la mère compose également une

chanson en espérant qu’elle traversera le pays et que le destin la fera

entendre à ses enfants. Y a-t-il une tradition japonaise des chansons

messagères ?

Comme dans Cache-cache pastoral où le cinéaste revient dans

la région de son enfance sous l’apparence d’un écolier fantôme au visage fardé

de blanc, deux Akira ne cessent de se croiser : un adolescent d’une

quinzaine d’année et un jeune homme qui doit en avoir entre 25 et 27.

Il y a également deux femmes qui hantent son enfance :

la première est sa mère qui comme toujours chez Terayama est une araignée possessive

et séductrice, étouffant la sexualité de son fils et qui lui lance cette terrible

malédiction :

« Tu seras mon fils pour l’éternité »

La seconde est une sauvageonne recluse dans une grange.

La mère raconte : « - Chez nous la légende veut que le jour du taureau, la femme de 20 ans qui n’a pas encore de mari, change de vêtement, prenne un bain, se lave les cheveux, se farde légèrement, et s’enferme dans une chambre bien close. Elle se met face au mur pour bien rassembler son âme et puis elle prie. Alors doit apparaître dans le miroir l’image de l’homme qui nous est destiné depuis notre vie antérieure. Mais pour cette femme-là, aucune image n’est apparue. Elle a attendu un an, deux ans, au bout de trois ans elle est devenue folle. Elle reste enfermée dans la grange. Quelquefois elle sort au clair de lune à la recherche d’un homme.

-Et si elle sort pour moi ? demande Akira. Et si elle

veut encore m’entraîner.

-N’ais pas peur, ta mère est près de toi. »

Et pour le soustraire à la tentation, elle le ligote à un arbre et trace au pinceau, sur son visage et ses vêtements, une formule magique qui n’est autre que les paroles de la comptine. Ainsi cet air mystérieux n’aurait jamais été chanté mais Akira en garderait le souvenir marqué à même la peau.

Boule qui roule comme la lune

Boule très douce comme ma mère

Mon premier est une boîte

Mon second du fil rouge

Mon troisième une robe de fête à larges manches

Le tout pour O-Haru qui est peut-être morte

Mais je ne sais pas où.

Le garçon est comme Hoïchi sans oreille dans Kwaidan de

Masaki Kobayashi, ce moine joueur de biwa auquel les spectres de samouraïs

demandent de chanter la grande bataille navale qui provoqua leur mort.

Des démons viennent chuchoter

aux oreilles d’Akira et lui racontent une toute autre histoire.

La sauvageonne aurait été une domestique soi-disant

nymphomane, séquestrée par une mère cruelle, violée par le mari et enfermée

dans la grange depuis dix ans. Le mari, le père d’Akira est cet officier de

marine disparu, dont la tenue militaire blanche est suspendue comme un spectre

dans la maison.

La sauvageonne est-elle un spectre ? N’est-elle pas aussi

l’autre mère que recherche Akira, guidé par la comptine ?

A travers le temps, dans cette dimension mélancolique qui résonne de plaintes d’amours spectrales, c’est un jeu de cache-cache entre les

fils et les mères, les amants et les maîtresses.

« Akira retourne au domaine de la porte noire, sa

maison d’enfance. »

Au bout du labyrinthe, une image d’enfance oubliée l’attend,

image impossible et incestueuse où le temps semble s’être replié sur lui-même.

mardi 8 décembre 2020

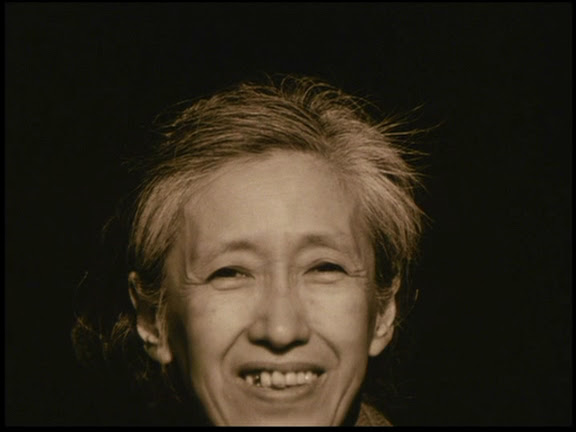

Shôhei Imamura, le sombre empire du désir

Dans les années 60, Imamura est le plus noir des cinéastes de la nouvelle vague japonaise. D’abord au sens propre puisqu’il plonge ses images dans une encre épaisse qui est celle de désirs enfouis bien au-delà de la conscience.

Dans Désirs meurtriers, Imamura ne fait pas le portrait psychologique d’une femme violée ni de son agresseur. Le viol dans le foyer révèle à Sadako sa fonction d’objet, d’abord à l’usage de sa belle-mère chez qui l’employait comme bonne, puis de son mari qui ne voit en elle qu’un rapide exutoire sexuel. Littéralement « domestiquée » depuis l’enfance, passant d’un maître à l’autre au sein de la même famille, Sadako prend conscience de sa condition et entretient un lien fatal avec son violeur, sorte de damné dostoïevskien.

S’apercevant qu’elle n’a même pas sa place comme épouse puisque son mari n’a pas déclaré leur mariage, Sadako glisse avec son amant maudit dans un monde abstrait de neige et de ténèbres. La caméra d’Imamura possède cette force térébrante d’aller sonder les profondeurs, là où flottent des désirs invertébrés dont le symbole serait ce ver à soie qui rampe sur la cuisse nue de Sadako.

Dans La Femme insecte, il entretient une intimité dérangeante avec des corps convulsifs, transpirants et comme trempés dans la suie, ce qui l’éloigne d’Oshima, cinéaste tout aussi cruel mais cependant solaire. L’autre point de divergence avec l’auteur du Petit Garçon est l’évitement des idéologies dominantes. Le projet d’Imamura est cependant l’un des plus structuré de la nouvelle vague. Sous l’ironie docte de ses sous-titres (« Chronique ethnologique du Japon » pour La Femme Insecte, « Une introduction à l'anthropologie » pour Les Pornographes), il ausculte l’inconscient du pays pour en dévoiler les structures archaïques. Le village pauvre et reculé où naît la femme insecte en 1918, est l’occasion pour Imamura, comme plus tard avec Le Profond désir des dieux et La Ballade de Narayama, de revenir à une préhistoire du Japon, à son système tribal et ses cultes primitifs. Dans ce village ténébreux, fait de baraques, de paille et de boue, Tome entretient une relation incestueuse avec un père un peu attardé qui est aussi une force d’amour brute. Ce monde absolument amoral de la fusion des êtres et des éléments va être brisé par la guerre et le passage du Japon de l’impérialisme martial au capitalisme.

Pourtant, à Tokyo où elle vient habiter, Tome reproduit le schéma clanique en devenant la mère maquerelle d’une bande de prostituées et la maîtresse d’un homme d’affaire véreux. Le naturalisme d’Imamura ne vise pas à mettre au jour un quelconque déterminisme : ses personnages, tour à tour victimes et bourreaux, sont des êtres de survie mais toujours imprévisibles. Lorsque Imamura raconte 50 ans de l’histoire du pays, les images d’archive sont livrées sans date ni explication : la guerre, la reddition de l’empereur, l’occupation américaine, les manifestations, sont des évènements que traverse Tome avec la même persévérance que cette fourmi qui, pendant le générique, gravit des monticules de terre. Mais comme l’insecte, Tome est aussi complètement aveugle au monde qui l’entoure et à ses bouleversements.

En 1970, Imamura tournera sous une forme documentaire un quasi remake de La Femme insecte : L'Histoire du Japon racontée par une hôtesse de bar, sidérante épopée d’une force de la nature s’adaptant et se reconstruisant au-delà de toute raison. Le formalisme d’Imamura est également bien moins balisé que celui de ses confrères. Ainsi les arrêts sur image qui surviennent à l’improviste, sont comme des moments prélevés dans l’existence de Tome, mais dépourvus de sens immédiat. La Femme insecte est aussi l’un des grands rôles de Sachiko Hidari, remarquable actrice de la nouvelle vague (le chef-d’œuvre méconnu Elle et lui de son mari Susumu Hani) passant ici de l’adolescence à la cinquantaine. Marquant une rupture totale avec ses ainées Setsuko Hara ou Hideko Takamine, elle ne laisse passer aucun sentimentalisme.

Librement adapté du roman d’Akiyuki Nosaka (Le Tombeau des lucioles), Le Pornographe est un des films les sarcastiques d’Imamura. Créatures avides et parasites, le pornographe et ses acolytes, sont un peu comme les « monstres » de Dino Risi jetés dans le miracle économique des sixties.

Si Deleuze avait connu le cinéma d’Imamura, il y aurait sans aucun doute vu, autant que chez Stroheim et Buñuel, l’expression exacte de l’image-pulsion : dans ce monde en pleine déliquescence, gorgé d’une humidité noire, s’agitent des désirs sauvages et se construisent des systèmes de prédation. Image-pulsion au carré puisque Yoshimoto, le pornographe du titre, est aussi cinéaste. Il ne filme pas des pinku eiga politiques et sophistiqués comme ceux de Wakamatsu, mais des productions hard en 8mm dont les quelques copies sont vendues sous le manteau. C’est un cinéma illégal, dénué de toute valeur esthétique, dans lequel Imamura voit une matière fantasmatique brute. C’est dans une de ces salles interlopes que débute le film : ces images 8mm dans lesquelles va plonger la caméra sont déjà celles du Pornographe. Ainsi Imamura confond son film avec une de ces productions clandestines et se définit lui-aussi comme un pornographe. Comme le souligne l’ironique sous-titre « Introduction à l'anthropologie », il se fait également l’observateur amoral de ses contemporains. Ce principe de cadre dans le cadre se poursuit tout au long du film, Imamura filmant ses personnages derrière des fenêtres, des vitrines ou des aquariums ou nagent des poissons. Ce sont des sujets d’expériences qu’il isole et dont il étudie les perversions.

Il y a par exemple ce bourgeois impuissant qui, faute d’assouvir son désir de viol d’une collégienne, en commande la fiction au pornographe. Lors du tournage, celui-ci découvre que ses acteurs, un vieil homme et une adolescente attardée sont en réalité père et fille. A travers ces personnages sordides, Yoshimoto met en scène son propre inceste puisqu’il abuse de sa belle-fille de quinze ans qui fournit d’ailleurs son uniforme au tournage. Grotesque, idiot et bestial, le naturalisme d’Imamura met en scène des créatures humaines dont les pulsions, aussi abjectes soient elles, sont une source d’énergie et survie. Alors qu’il est frappé d’impuissance et que son corps est « comme un poisson mort », le pornographe trouve encore la force de construire un automate sexuel. Rebut de l’humanité, ermite ravagé à moitié fou, Yoshimoto devient le pionnier d’un monde fossilisé de poupées, de fétiches et de fragments anatomiques. Comme tous les grands naturalistes, Imamura est aussi un visionnaire : le pornographe vogue sur une mer de solitude qui est celle, à venir, du sexe virtuel.