Le moteur principal des mangas de Junji

Ito est l’obsession : les spirales (Spirale),

les animaux marins (Gyo) ou les chats

(Le Journal des chats). Ils nous font

comprendre ce qu’est avoir un esprit obsessionnel. Ça ne vous est jamais arrivé

de marcher dans la rue et de vous dire : « C’est étrange, toutes les

femmes que je croise aujourd’hui sont blondes »? Ou encore : « Depuis

30mn que je suis à cette terrasse de café, c’est incroyable le nombre de bossus que je vois passer » ? (Cette réflexion est véridique). Ou encore : « ce train est remplie

de sosies de Jean-Pierre Chevènement » ? (véridique aussi).

C’est cela les

récits de Junji Ito : si on commence à voir des spirales on ne voit plus

que ça, on les recherche même et on finit par avoir le cerveau en spirale. Et au

Japon, des spirales, il y en a partout, jusque dans la soupe.

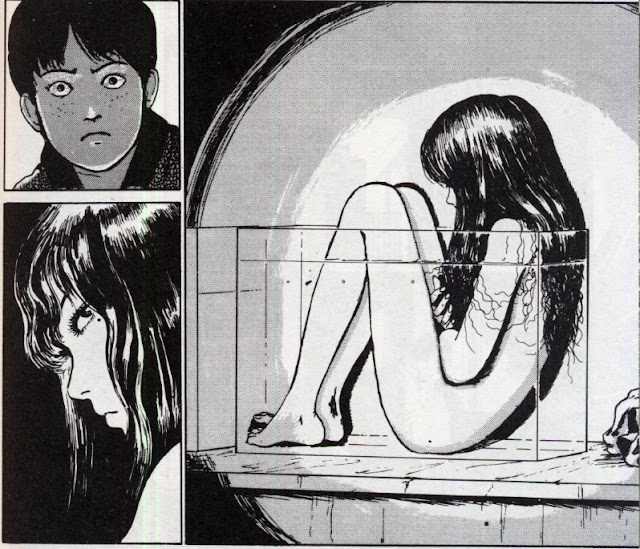

Le cycle Tomie (20 récits entre 1987 et 2000) est aussi un récit d’obsession.

Soit les aventures d’une adolescente à la beauté surnaturelle qui parasite des écoles,

des familles, des groupes d’amis, provoque la passion suivie de crises de folies

meurtrières.

Tomie finit invariablement démembrée par ses amoureux ou rivales mais

renait à chaque nouvel épisode. On pense d’abord que Tomie est un fantôme,

peut-être une jeune fille assassinée comme Sadako ou les membres de la famille

Saeki dans Ju-on, et qu’elle accomplit

une vengeance systématique, pour ne pas dire mathématique. Pourtant, Tomie ne s’inscrit

pas dans la logique des fantômes japonais qui, aussi effrayant soient-ils demeurent

immatériels et n’ont pas de contacts physiques avec les humains. A ce titre,

elle ressemblerait d’avantages aux fantômes coréens des années 2000 comme ceux

de la série Whispering Corridors (Yeogogoedam, 1998-2009) : sanguins, violents,

souvent dissimulés sous une apparence humaine et n’hésitant pas à tuer, le plus

souvent à l’arme blanche. Tomie se rapproche aussi de la body-horror comme si à partir d’un seul membre coupé

de Tomie, une Tomie entière était capable d’être produite. Dans l’histoire La Chevelure (1995) un cheveu qui se

greffe sur le crâne d’une jeune fille la transforme peu à peu en Tomie. Est-elle

animale, comme une sorte de salamandre, ou bien végétale, pouvant se reformer

par boutures ? Et lorsque les reproductions se dérèglent Junji Ito dessine des grappes anarchiques de Tomies.

Dans l’épisode L’agresseur

(2000), du sang de Tomie a été injecté à des nourrissons qui toutes sont

devenues des Tomie du même âge, ont grandi dans des milieux différents, et

cherchent à s’éliminer. La guerre des Tomies donc.

Comme beaucoup de dessinateurs

japonais, Junji Ito dessine un seul type de personnage, qu’il soit fille ou un

garçon. On retrouve dans ses autres récits des filles ressemblant trait pour

trait à Tomie. A un détail près : un grain de beauté sous l’œil gauche est le signe distinctif de la créature. Tomie est donc surtout une

métaphore de l’identité qui a un certain point de ressemblance finit par s’entredévorer

ou prendre des formes cancéreuses. La perte de l’individualité est évidemment

la terreur japonaise par excellence, et si Tomie est une adolescente habillée

en uniforme marin, ce n’est pas un

hasard. Tomie pourrait ainsi être une adolescente originelle, éternelle shojo, c’est-à-dire vierge et sans

cesse prise dans un mouvement de renaissance. Mais évidemment une ankoku shojo, vierge des ténèbres, monstrueuse et cannibale. Figure autant

consommatrice que consommée, elle dévore les garçons par la passion qu’elle

inspire et les filles par la jalousie et l’obsession de la beauté. Quant aux

adultes, qui constituent son entourage, ils sont amaigris, les yeux caves,

et la peau creusée, comme des drogués affamés de Tomie et jamais rassasiés.

Tomie a donné lieu tout d’abord à huit films entre 1999 et 2007, dont un réalisé par Takashi Shimizu l’auteur des Ju-on, Tomie: Re-birth (2001). Aucun n’est remarquable, et les actrices interprètes

de Tomie très décevantes. Tomie a connu sa meilleure renaissance en 2012 avec

Tomie Unlimited de Noboru Iguchi. La folie organique qui est le propre d’Iguchi s’accorde parfaitement à l’univers d’Ito.

La seconde série adapte certaines cases du manga (L'hôpital Morita par exemple), le

travail photographique parvenant à restituer la terrorisante beauté de Tomie.

La série sur le site de Yoshida Shun ici et ici (attention le site a une bande-son de pure J-horror)

Les histoires de Tomie sont éditées

en France par Tonkam ici

Tomie Unlimited est édité en DVD/BR

par Elephant Films